2021.09.10

経営

【外食の原産地表示ガイドライン】8割のお客さまが希望

平成29年に食品表示基準が改正され、国内で作られたすべての加工食品に対して、原料原産地表示を行うことが義務付けられましたが、外食においては表示義務が課せられることはありません。

しかし、消費者の「食」に対する関心の高まりから、外食においても原材料の原産地表示を求める声が強くなり、農林水産省では外食事業者が自主的に原産地表示を行うための指針として、ガイドラインを策定しました。

この記事では、この外食の原産地表示ガイドラインをわかりやすく紹介します。

---- Table of contents -----

外食の原産地表示ガイドラインの必要性

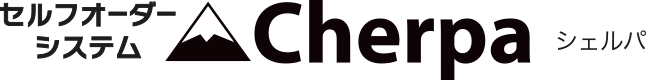

少し前の調査結果になりますが、平成18年に農林水産省が行った実態調査では、外食店舗において食材の原産地表示を望む回答は全世代で80%を超えていました。今ではさらに多くの方に求められていることが想像されます。

外食の原産地表示ガイドラインの概要

外食事業の場合は使用する原材料の種類が多く、季節要因や天候要因などで産地変更のケースも絡んでくるため、全ての原材料について原産地を把握し、表示することは難しいかも知れませんが、ガイドラインでは原産地を把握している原材料については積極的に原産地の表示を行うよう推奨しています。

外食事業の場合は、原材料を調理し、盛りつけ、「料理」としてお客様に提供するという性格上、「原材料」という部分は「食材」と読み替えることができます。

1. 基本的な原材料

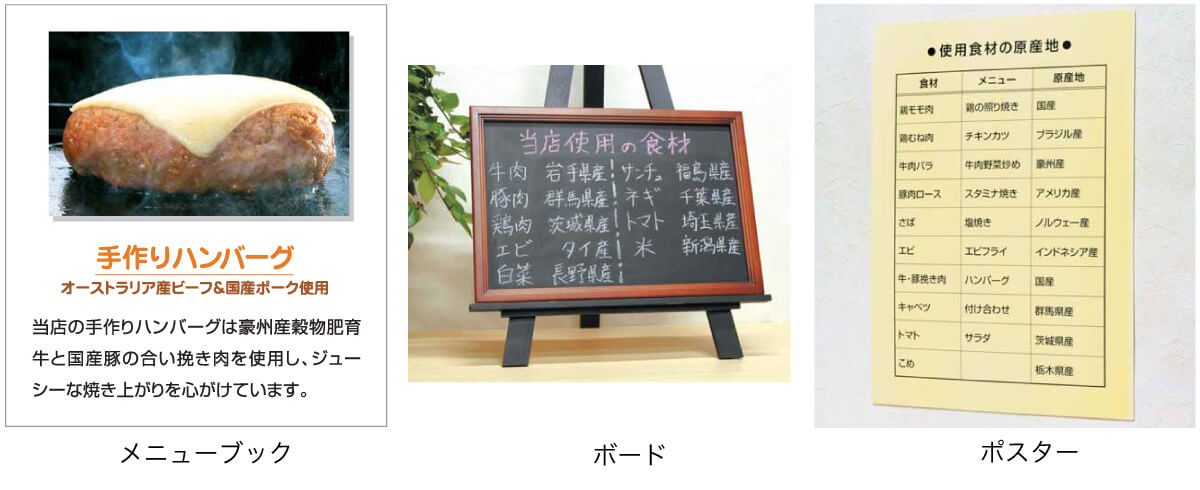

【メニューの主たる原材料】

彩りやボリューム感などを目的とした”付け合わせ”の原材料ではなく、そのメニューになくてはならない原材料のことです。

例) ステーキの牛肉(国産)

【メニュー名に用いられている原材料 】

例) チキンソテーの鶏肉(宮崎県産)

【 こだわりの原材料 】

品種、栽培・飼育方法、産地等にこだわって調達している原材料

例) 旬のさんま(三陸沖)

2. 原産地の表示方法

原産地の名称の表示は、日本なら「国産」、外国の場合は「原産国名」を表示します。 このほか以下のように、一般に知られている地名を表示することができます。

| 表示 | 地名例 |

| 都道府県名 | 北海道、福井県、熊本県 |

| 地方名 | 東海地方、四国地方 |

| 旧国名 | 薩摩、近江、因幡 |

| 島名 | 淡路島、佐渡島 |

なお輸入品の場合も、上記のように一般に知られている地名で表示できます。

外食の原産地表示ガイドライン 表示:例

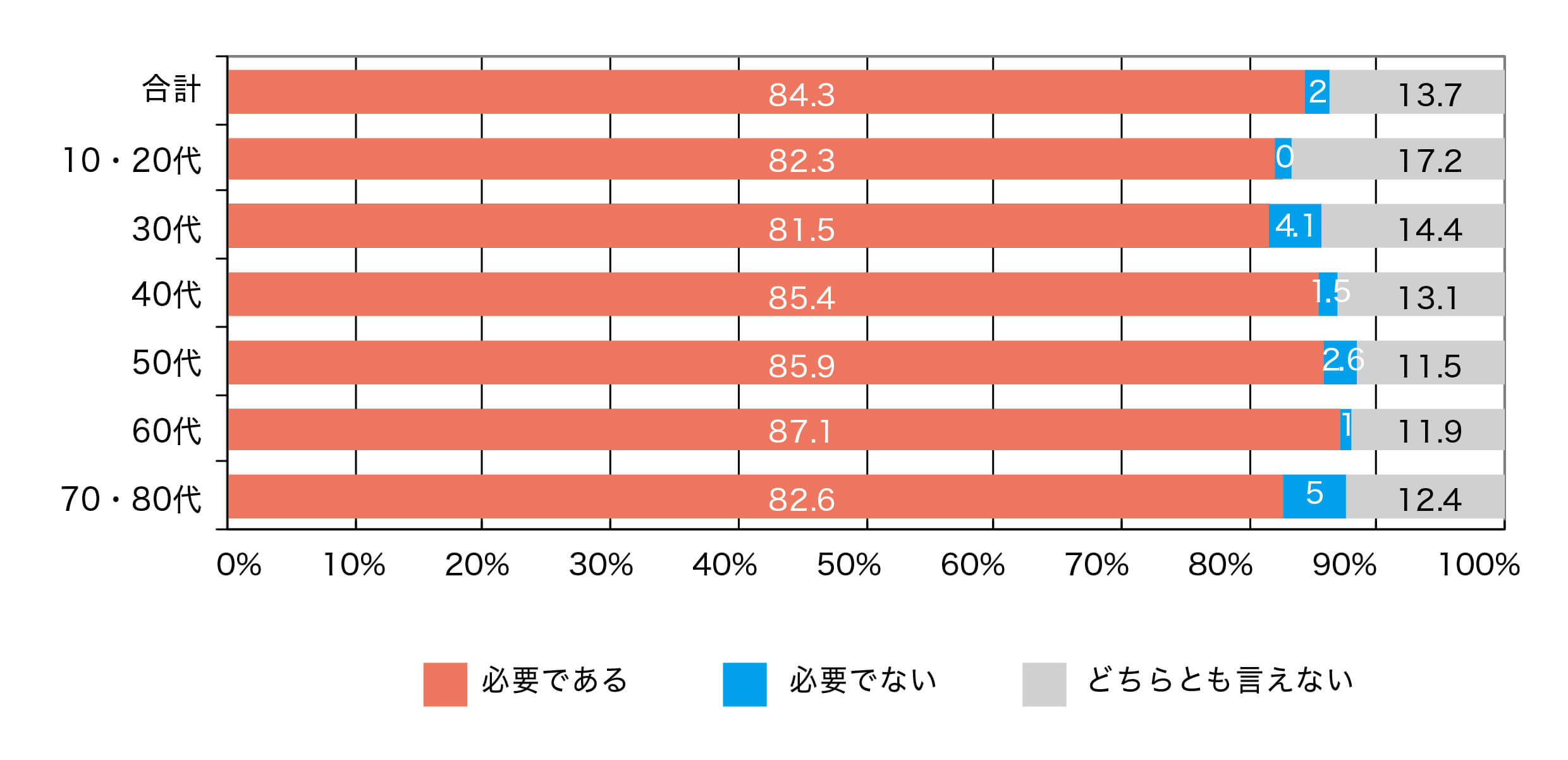

一つの原材料が複数のメニューに使用されますので、各メニューに原材料の原産地を表示する方法の他に以下のような方法も考えられます。

- 原材料ごとにまとめて原産地を表示する方法

例)「野菜は国内(長野、福島、千葉、埼玉県)の 契約農家から、豚肉は群馬県、エビはタイから仕入れています」 - メニューのジャンルごとに原材料をまとめて原産地を表示 する方法

例)「ハンバーグに使用している牛肉はオーストラリア産、豚肉はアメリカ産です」

原産地表示に際しての注意点

原産地情報の管理

原材料の原産地情報の管理を正確に行い、誤った表示を避けるとともに、以下の例に該当するような、お客様に誤認させる恐れのある表示は避けましょう。産地が特定できない曖昧な表示

例) 「野菜は地物を使用」「地物」では具体的に産地名を特定できない

一部の特定産地だけを強調する表示の例

例) 産地指定のない普通の国産豚肉と特定産地の契約養豚場から仕入れている豚肉の両方を使用している場合に、特定産地の契約養豚場の分だけを表示してブランドイメージや高級感を連想させるような表示誤認を招くような表示

加工品の原材料原産地が確認できないにもかかわらず、同種の生鮮品の産地表示をすることにより誤認を招くような表示例)仕入れ商品の加工食品「フライドポテト」と生鮮品を使用して店内調理する「じゃが芋のバター焼き」がある場合、生鮮品の産地のつもりで「じゃが芋は○○県産」と表示すると、お客様は加工食品「フライドポテト」のじゃが芋の原産地も○○県産と誤認してしまう恐れがあります。

根拠となる仕入れ伝票・書類の整備

表示の根拠となる仕入れ伝票、納品書その他関係書類を整備し、お客様から問い合わせがあれば、速やかにかつ適正に対応できるようにしましょう。外食の原産地表示ガイドライン:まとめ

「お客様にもっと安心して利用していただける、身近な食の場としての外食店舗を目指す」

外食の原産地表示ガイドラインはこうした考え方で作られていますので、業種・業態などにはかかわりなく、全ての外食事業が対象となっています。

飲食店における原産地表示は義務付けられたものではありませんが、お客様のニーズに対する新たなサービス、お客様とのコミュニケーションの手段と考え、各店舗の実情に合った方法で、まずはできるところから原産地表示に取り組んでみてはいかがでしょうか。

農林水産省:外食の原産地表示ガイドライン(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gensanti_guide/attach/pdf/index-5.pdf)を加工して作成