2025.10.6

接客

より多くのお客様に食べる喜びを|ユニバーサルデザインフードの考え方とは?

お店の心のこもった料理を、一人でも多くのお客様に、心から楽しんでもらいたい。それは、食を提供するすべての方に共通する願いではないでしょうか。しかし、お客様の中には、年齢や体調によって「噛むこと」や「飲み込むこと」に少しだけ難しさを感じている方がいらっしゃるかもしれません。

そんな多様なお客様の食べやすさに寄り添うためのヒントとして知っておきたいのが「ユニバーサルデザインフード(UDF)」という考え方です。本記事では、その背景や仕組みを紹介し、飲食店がどのように参考にできるかを紹介します。

---- Table of contents -----

なぜ生まれた?「ユニバーサルデザインフード」の誕生背景

「ユニバーサルデザインフード(UDF)」という言葉、そしてこのロゴマークをご存知でしょうか。

これは、在宅介護の増加などを背景に生まれた、業界の自主規格です。かつて、食べやすさに配慮した食品は、食品メーカーがそれぞれ独自の商品を展開していました。そのため、規格がまちまちであったり、表示内容が統一されていなかったりと、利用者が自分に合った商品を選びにくいという課題がありました。

この問題を解決し、利用者が安心して利用できる仕組みを整備するため、2002年に日本介護食品協議会が設立されました。その際、既存の“介護食品”分野で用いられてきた表現・基準を整理し、新たに“ユニバーサルデザインフード”という名称と自主規格を制定しました。この名称とロゴマークは、2003年7月に商標登録されたのです。

そのコンセプトは、単に介護が必要な方向けというだけでなく、「食べる楽しさをすべての人に」届けたいという想いが込められています。

「特別用途食品」との違いは?

食べやすさに配慮した食品には、国の制度である「特別用途食品」もあります。この二つには明確な違いがあります。

特別用途食品

特別用途食品は、健康増進法に基づき、厚生労働省(大臣)の認可を受けた食品です。病者向けなど特定の用途に限定され、「高齢者用食品」といった表示が許可されます。しかし、認可を受けるには煩雑な手続きと多くの時間・経費が必要になるという側面もあります。

ユニバーサルデザインフード(UDF)

ユニバーサルデザインフードは、厚生労働省の許認可を受けたものではなく、あくまで食品業界の自主規格です。そのため、「高齢者用」など特定の対象を謳うことはできません。しかし、その代わりに「物性に配慮した一般の食品」として、利用者のニーズの変化に対応した商品を素早く提供できるという強みがあります。スーパーやドラッグストアなどで広く販売されており、利用者にとっての利便性も高いのが特徴です。

UDFは、より多くの人々が日常的に利用できる万人の選択に資する食品という立場をとっています。

なぜ今、「食べやすさ」への配慮が重要なのか?

「噛むことが難しい」というと高齢の方をイメージしがちですが、実際には様々な方がいらっしゃいます。

-

加齢に伴い、噛む力が弱くなった方

-

歯の治療中や、歯列矯正中の方

-

顎などに、歯科的な障害を持つ方

このように、「食べにくさ」は年齢を問わず、一時的あるいは継続的に誰にでも起こりうることです。このような背景から、食品の「かたさ」に配慮することは、もはや特別なことではなく、加工食品業界にとっては、一般的となりつつあります。

UDFの具体的な4つの区分

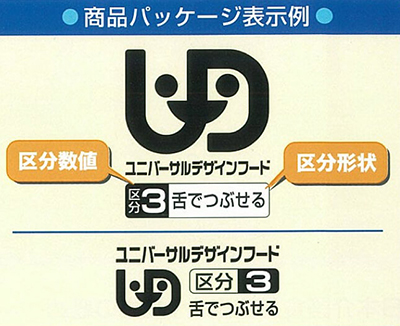

UDFの最大の特長は、食べる人の状態に合わせて選べる4段階の区分が設けられていることです。これは、お店のメニューを考案したり、既存のメニューを見直したりする際の、非常に分かりやすい指標となります。

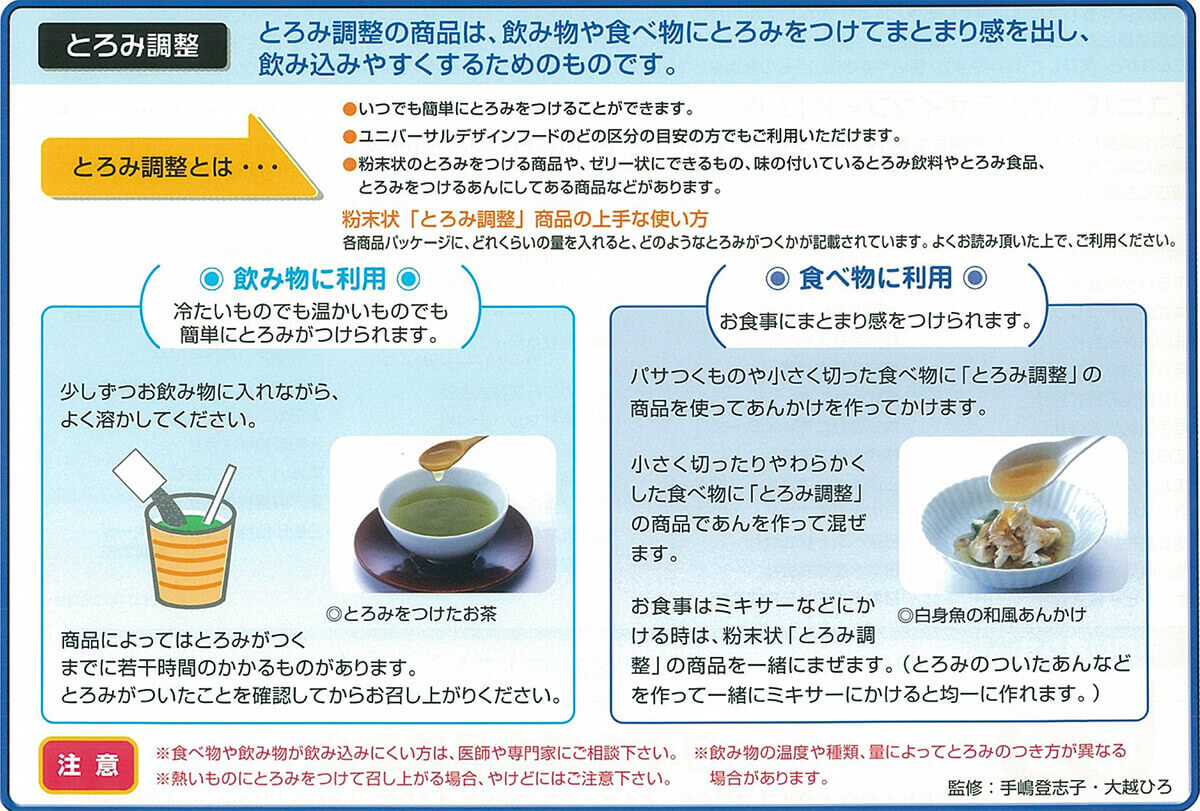

各区分の目安とメニュー開発のヒントになる具体的な料理例は以下の通りです。これは、在宅で利用される方々が商品を選ぶ際の目安として、「区分1〜4」「とろみ調整」で区分けされたものです。

UDFから飲食店のお客様対応を考える

ここまで紹介したユニバーサルデザインフードの成り立ちや特徴は、一般消費者としての理解であると同時に、飲食店のお客様対応を考える上でも欠かせない前提になります。柔らかいメニューを聞かれたときの対応

UDFは、あくまで市販されるパッケージ食品のための業界自主規格ですが、飲食店には「噛むことが難しい」お客様もいらっしゃいます。お客様やご家族から「柔らかい料理はありますか?」と尋ねられたときのために、UDFの考え方を参考に準備しておくことが考えられます。

事前に把握しておく(UDFを参考に)

UDFの区分は飲食店で直接使うことはできませんが、柔らかさの目安として参考にすることができます。

参考例

-

区分1(歯ぐきでつぶせる程度):煮込みハンバーグ、肉じゃが、やわらかく煮た根菜類

-

区分2(舌でつぶせる程度):茶碗蒸し、白和え、南瓜の煮物

-

区分3〜4(ペースト・ムース状):ポタージュ、プリン、ヨーグルト

柔らかさの目安としてメニューを整理しておけば、質問を受けた際にすぐ案内できます。

具体的な伝え方

「歯ぐきでつぶせる柔らかさです」「口の中でほろりと崩れる食感です」といった表現で案内します。

ただし、「飲み込みやすい」「嚥下しやすい」といった医学的・専門的な表現は絶対に使わないよう注意が必要です。

嚥下機能に関する評価や助言は医療・専門職の領域であり、飲食店が安易に用いると誤解や事故につながる可能性があります。飲食店では、食感や口当たりなど“誰にでも分かる感覚”に限定して伝えることが安全で適切です。

より多くのお客様に食べる喜びを|ユニバーサルデザインフードの考え方とは?:まとめ

UDFは飲食店がそのまま導入できる仕組みではありません。しかし、その考え方を知っておくことで「柔らかさ」「食べやすさ」に配慮した接客やメニュー提案に活かせます。「柔らかい料理はありますか?」と聞かれたときに、すぐに安心感を持って答えられることこそが、お客様満足度を高める大きなポイントになります。

出典:厚生労働省

ユニバーサルデザインフードの上手な選び方(https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/dl/s0129-3i.pdf)

特別用途食品制度のあり方に関する意見(https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/dl/s0129-3h.pdf?utm_source=chatgpt.com)