2024.08.5

経営

江戸時代の外食文化:ファストフードやグルメガイドブックがあった?

私たちの日常生活に深く根付いている外食文化は、何時頃から始まったのでしょうか?実は江戸時代には多様な飲食店が発達し、すでに外食文化が形成されていました。

この記事は、江戸時代の外食文化を探り、当時の様子と現代とのつながりについて紹介します。

---- Table of contents -----

外食文化の始まりは江戸時代

日本で外食産業が始まったのは江戸時代前期。飲食店が現れ始めたのは明暦の大火(1657年)以降といわれています。

幕府は江戸の再建を急ぎ、新たな街を整備したことで、各地から多くの人々が江戸へ移住しました。また参勤交代により妻子を故郷に残して江戸へやってくる武士が多いこともあって、外食の需要が強くありました。そうした人々に食べ物を提供するために様々な飲食店が現れたのが、外食文化の始まりです。

簡易な外食の手段としては、振り売りや屋台見世などが見られます。また店舗を構えて料理を提供する料理屋も、明暦の大火以降に姿を現しました。

江戸時代の外食文化の特徴

江戸時代は、外食文化が急速に発展した時代であり、さまざまな飲食店が登場しました。

江戸時代の外食文化に関する文献は、歴史書、料理書、浮世絵など、多岐にわたります。それぞれに特徴があり、異なる側面から江戸の外食文化を捉えることができます。

庶民の外食文化

江戸の町には、さまざまな飲食店が存在し、庶民が気軽に外食を楽しんでいたようです。特に蕎麦、寿司、天ぷらは、屋台で手軽に食べられることから、江戸時代におけるファストフードとして人気がありました。

寿司屋

握り寿司は、この時代に発展し、江戸の名物料理として定着しました。通常、木製の皿や竹の器に盛られて提供されましたが、特に竹製の器は軽く、持ち運びにも便利だったため、屋台での使用に適していました。また、寿司を盛る際には、鮮やかな盛り付けがされ、見た目にも楽しめるよう工夫されていたようです。

蕎麦屋

「ざるそば」や「せいろそば」を冷たいつゆに浸して食べるスタイルが一般的でした。蕎麦の風味を引き立てるために、つゆの種類や薬味(ねぎやわさびなど)にもこだわりがあり、食文化としての蕎麦の楽しみ方は江戸時代から変わらず続いています。

天ぷら屋

初期の天ぷらは主に小麦粉と水だけで作られ、揚げた後は大根おろしを加えた天つゆで食べるスタイルが一般的でした。天ぷらの素材は、魚介類や野菜など、シンプルなものが中心でした。

社交の場としての外食文化

江戸時代には、高級料亭が存在し、特に「八百善」がその代表的な存在として知られています。この料亭は1717年に創業し、将軍や大名、一流の文化人が訪れる場所でした。八百善は、料理の質の高さとサービスの良さで名を馳せ、江戸の食文化を象徴する存在でした。

高級料亭の特徴

幕府の高官や有力商人、文人墨客などが常連客となり、社交の場としても機能していました。食事を楽しむだけでなく、文化交流の場ともなっていました。庭や座敷を備えた落ち着いた雰囲気の中で食事が楽しめるように設計され、化粧屋根や数奇屋造りの座敷など、贅沢な空間が演出されていたようです。

高級料亭では、一汁三菜の形式で、丁寧に仕上げられた料理が提供されました。これには、旬の食材を使用した繊細な味付けが施され、見た目にも美しい盛り付けが特徴です。

江戸時代のグルメガイドブック

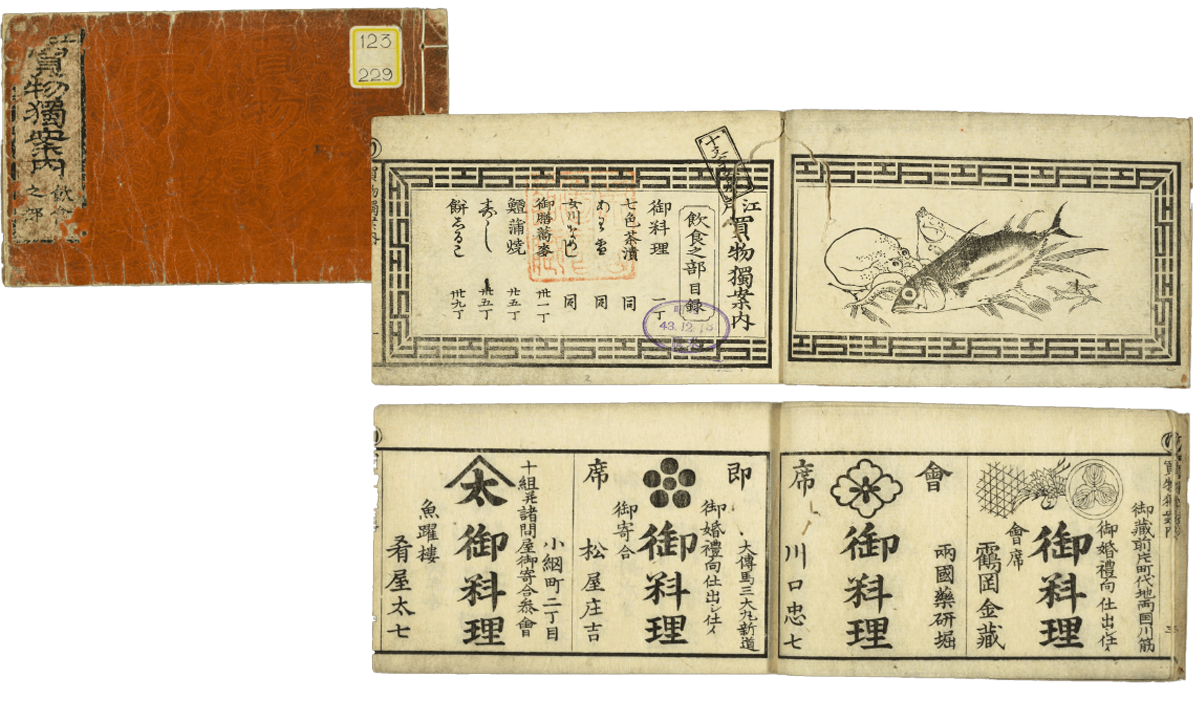

江戸時代には、「江戸名物酒飯手引草」や「江戸買物独案内」など、すでにグルメガイドブックが存在していました。江戸時代の外食文化が盛んになる中で、こうしたガイドブックは庶民や観光客にとって貴重な情報源となっていたのです。

こうしたガイドブックは種々見られ、それだけ料理屋の数が多いこと、また商売を行う上で広告が重要な位置を占めていることを示しています。

【江戸買物独案内】

出典:国立国会図書館デジタルコレクション

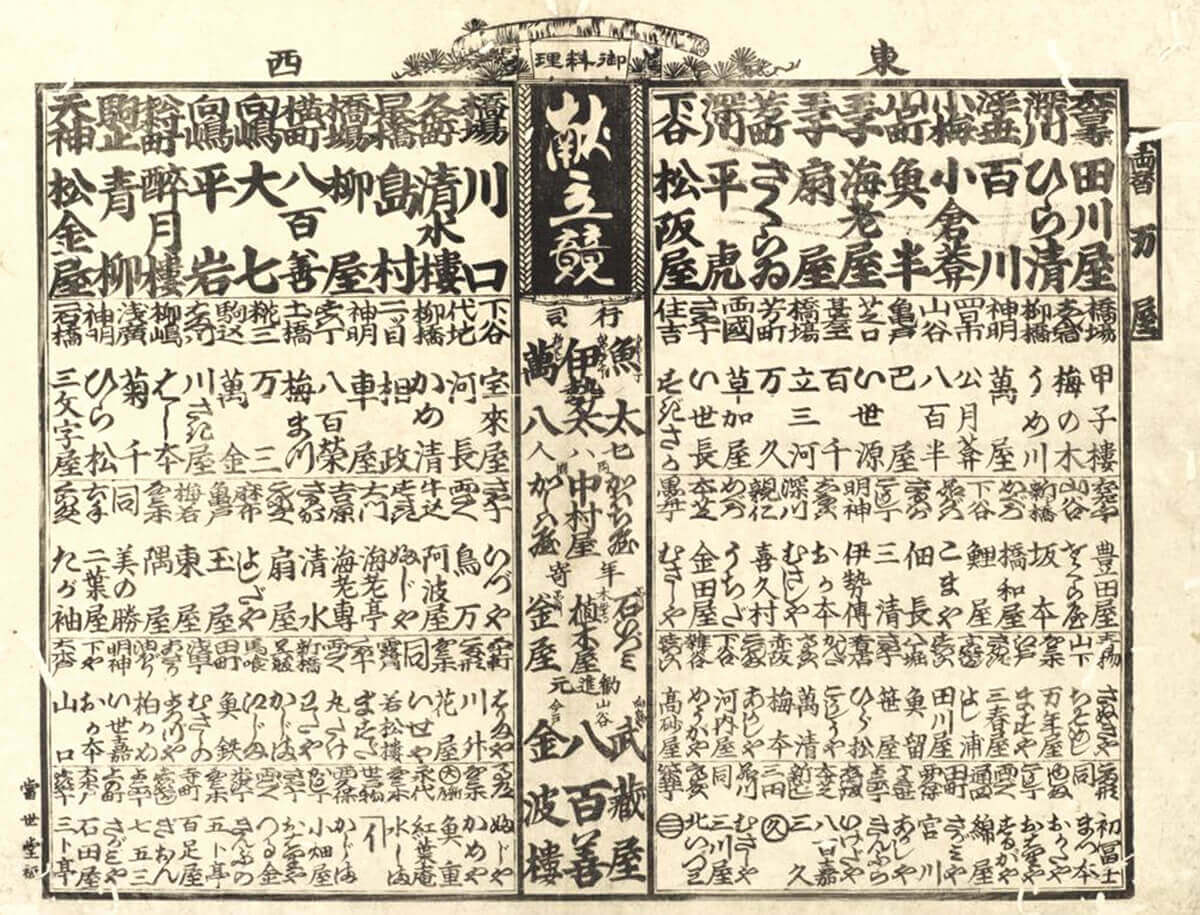

また「見立(みたて)番付」という料理店のランキングもありました。この番付は、料亭や飲食店の格付けを行い、特に高級料理屋の人気を示すものでした。

【料理店の見立番付】

出典:東京都立図書館デジタルアーカイブ

見立番付は相撲の番付表をモデルにして作られたもので、相撲の番付と同じく東と西、それぞれ「大関」を最高位とし、「関脇」「小結」「前頭」の順で格付けしていました。上の写真には大関、関脇などの格付けはありませんが、東の筆頭は仕出し料理で有名な「田川屋」、西の筆頭は料亭「川口」ということになっています。

江戸の人々は、こういったグルメガイドブックやランキング表を参考にして、食事を楽しむ店を選んでいました。

江戸時代以降〜外食文化の変化〜

この後、明治時代になると西洋文化が日本に流入し、江戸時代から続いた外食文化にも大きな影響を与えました。この頃、飲食店の数が増加したことで、外食は庶民の生活においてますます一般的なものとなったのです。

江戸時代の外食文化:ファストフードやグルメガイドブックがあった?:まとめ

江戸時代の外食文化は、料理の多様性、社会的役割、経済の発展といった点で非常に豊かであったことがわかりました。

外食文化の始まりである江戸時代に、「食の多様性」「ファストフードの概念」「飲食店のガイドブック」など、現代の外食文化がすでに形づくられていたことには驚きますね。

江戸時代の外食文化は、現代の飲食店経営に多くの示唆を与えるものとなっており、今後も外食文化の発展に寄与し続けていくことでしょう。

国立国会図書館;「外食」の歴史(https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_999457_po_145.pdf?contentNo=1)を加工して作成