2025.05.7

経営

日本の食料自給率|現状のリスクと取るべき対策とは

2025年5月現在、米国の関税交渉の行方や、米不足の懸念など、飲食店の仕入れや経営に直結する「食」に関するニュースが後を絶ちません。「日本の食料は、これからどうなるのか?」「安定した仕入れは続けられるのか?」多くの飲食店が、このような不安を抱えているのではないでしょうか。

この記事では、日本の食料をとりまく現状や潜在的なリスクを解説した上で、今私たちができる対策について、考えていきます。

---- Table of contents -----

日本の食料自給率の現状:輸入に頼る構造的課題

まず押さえるべきは、日本の「食料自給率」の現状です。農林水産省によると、カロリーベースでの日本の食料自給率は長年低い水準で推移しており、令和4年度には38%となっています。これは、私たちの食卓や飲食店で提供される食事の熱量の約6割を、海外からの輸入に頼っていることを意味します。

品目による偏り

米のように自給率が高い(99%)品目もありますが、小麦(17%)、大豆(7%)、油脂類(3%)など、多くの基本的な食材で輸入依存度が高いのが実情です。(数値は令和4年度概算)

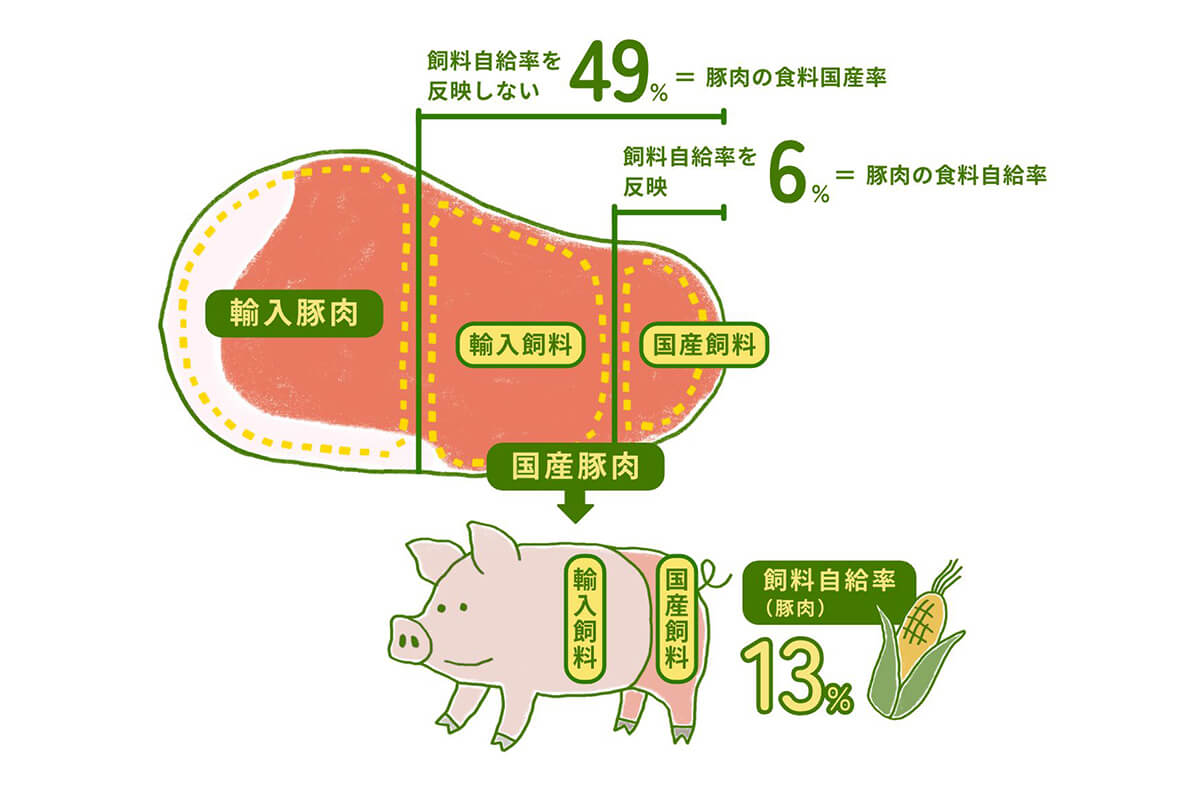

飼料自給率の低さが招く、隠れた輸入依存

肉や卵、乳製品の生産に不可欠な飼料も、その多く(飼料自給率26%)を輸入に頼っています。

「国産肉なのになぜ?」の疑問

ここで、「スーパーやメニューで『国産』の肉をよく見るのに、なぜ肉類の自給率(重量ベースでは53%あるが、カロリーベースでは9%(令和4年度))は全体で見ると低いのだろう?」と疑問に思われるかもしれません。

その答えは飼料にあります。たとえ日本国内で育てられた家畜(牛、豚、鶏など)であっても、その家畜が食べたトウモロコシなどの飼料が輸入品であれば、その飼料分は「国産」のカロリーとしてはカウントされません。つまり、見かけ上は国内生産でも、その元となる飼料を輸入に頼っているため、食料全体で見たときの自給率は低くなってしまうのです。

イラスト引用元:農林水産省 知るから始める「食料自給率のはなし」

飲食店への影響

これは、飼料価格の高騰(原油高や円安、国際的な需要増などによる)や、特定の国からの飼料輸入が滞るリスクが、巡り巡って「国産」とされる肉や卵、乳製品の仕入れ価格上昇や供給不安に直結することを意味しています。

この高い輸入依存(食料全体、そして飼料においても)は、国際情勢や為替変動の影響を受けやすく、関税の問題や、特定の国からの輸入が滞った場合に、価格高騰や供給不安に直結するリスクをはらんでいます。

「食料安全保障」が重要な理由

食料自給率の低さに加え、近年、日本の食料供給を取り巻くリスクは多様化・深刻化しています。

世界的な人口増加と新興国の食料需要増大

世界人口は増加を続け、経済成長著しい新興国では食生活の変化(肉食化など)により、穀物等の需要が拡大しています。食料の国際的な争奪戦が激化する可能性があります。

気候変動による生産量の不安定化

異常気象(干ばつ、洪水など)の頻発は、世界各地の農作物の生産に大きな打撃を与えています。日本国内でも、近年の猛暑による米の品質低下などが報告されており、他人事ではありません。これが「米不足」といった懸念につながる一因とも言えます。

地政学的リスクの高まり

ウクライナ情勢のように、紛争や国家間の対立は、特定の国からの食料や肥料の輸出を停止させ、世界的な供給網に混乱をもたらします。サプライチェーンの寸断は、輸入に頼る日本にとって大きな脅威です。

資源価格の高騰と円安

原油や天然ガスなどのエネルギー価格、肥料価格の高騰は、農業生産コストや輸送コストを押し上げます。加えて円安が進行すると、輸入食料の価格はさらに上昇し、飲食店の仕入れコストを圧迫します。

これらのリスクは、単独または複合的に、食料の安定供給を脅かし、価格の不安定化を招く要因となります。飲食店経営においては、仕入れ価格の上昇、特定食材の入手困難といった形で、直接的な影響を受ける可能性を常に意識する必要があります。

食料自給率を上げるには?

食料自給率目標

日本の食料自給率向上を目指し、2020年に策定された「食料・農業・農村基本計画」では、2030年度までにカロリーベースで45%、生産額ベースで75%の目標が設定されています。この目標達成のため、品目ごとに生産と消費の両面における課題が明確にされています。

主要品目の国産化に向けた取り組み

例えば、小麦や大豆といった品目は、パンや麺、豆腐、納豆といった加工食品として消費者のもとに届くことが多いのが現状です。国産小麦や大豆の増産には、加工業者にとって不可欠な安定した量と品質の供給が鍵となります。そのため、作付けの集団化による効率的な生産体制の構築、機械化の推進、そして収穫後の保管施設の整備などが重要な取り組みとして進められています。

また、業務用や冷凍の野菜においては輸入品の割合が高い一方で、国産への転換に向けた安定供給のための生産・流通システムの構築が急務となっています。さらに、輸入小麦の代替として、パンや麺に適した米粉用米の品種開発が進められるなど、米粉製品の生産と消費拡大も重要な取り組みの一つです。

消費者の意識改革と生産者との連携

食料自給率の向上は、単に生産量を増やすだけでなく、消費者が積極的に国産の農林水産物を選ぶようになることも不可欠です。農林漁業の現場における努力や工夫を消費者に伝え、国産品を求める消費者のニーズに応えていくことが重要であり、生産者と消費者の連携強化が求められます。

日々の買い物や外食の際に、「この農産物はどこで、誰が作ったのだろうか」と意識してみることが、食料自給率向上への第一歩と言えるでしょう。

飲食店ができる取り組み

国産食材の積極的な活用・情報発信

可能な範囲で国産食材、特に地元産の食材を取り入れることは、国内生産者を応援し、食料自給率向上に貢献します。また「国産」「地元産」をメニューでアピールすることは、食の安全・安心に関心が高い顧客への訴求力にも繋がります。

メニューの柔軟性・代替案の検討

特定の輸入食材に依存したメニュー構成を見直し、代替可能な国産食材を探したり、供給が不安定になった際に切り替えられるような柔軟なメニュー開発を検討しましょう。

仕入れ先の多様化と関係強化

特定の卸業者だけに頼るのではなく、複数の仕入れルートを確保しておくことで、リスクを分散できます。また、生産者や卸業者との良好な関係を築き、情報交換を密に行うことも重要です。

食品ロスの削減努力

仕入れ量の適正化、食材の使い切り、予約制の活用など、店舗での食品ロス削減は、コスト削減だけでなく、食料資源の有効活用にも繋がります。

最新情報の収集と分析

関税、為替、天候、国際情勢など、食料の価格や供給に影響を与えるニュースに関心を持ち、自店の経営にどう影響するかを常にシミュレーションしておくことが大切です。農林水産省や業界団体の発表などを定期的にチェックしましょう。

日本の食料自給率|現状のリスクと取るべき対策とは:まとめ

日本の食料は、その多くを輸入に頼っており、世界情勢や自然環境の変化の影響を受けやすい構造的な脆弱性を抱えています。関税問題や米不足といった個別の事象は、この大きな構造の中で起こる現象の一つと捉えることができます。

こうした「日本の食料」を取り巻く現状とリスクを正しく理解し、変化に柔軟に対応できる強い経営基盤を築くことが重要です。国産食材の活用、メニューの工夫、仕入れ戦略の見直し、そして情報収集への感度を高めることなどの取り組みが、美味しい料理を提供し続けるための鍵となるでしょう。

出典:農林水産省

知るから始める「食料自給率のはなし」(https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2302/spe1_02.html#main_content)

数字で学ぶ「日本の食料」(https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2302/spe1_01.html#main_content) を加工して作成