2024.09.2

経営

飲食店の外国人雇用:特定技能制度で長期的な人材確保を

飲食業界における外国人雇用の重要性が高まっています。特に特定技能制度を活用して、高い技能と日本語能力を持ち、実際に活躍している外国人が増えています。特定技能制度では、技能の資格を得ることで在留資格を取得し、日本で特定の業種に従事することが可能になります。

この記事では、特定技能制度の概要と実際の導入事例を通じて、外国人雇用の可能性を解説します。

---- Table of contents -----

飲食店の外国人雇用の背景

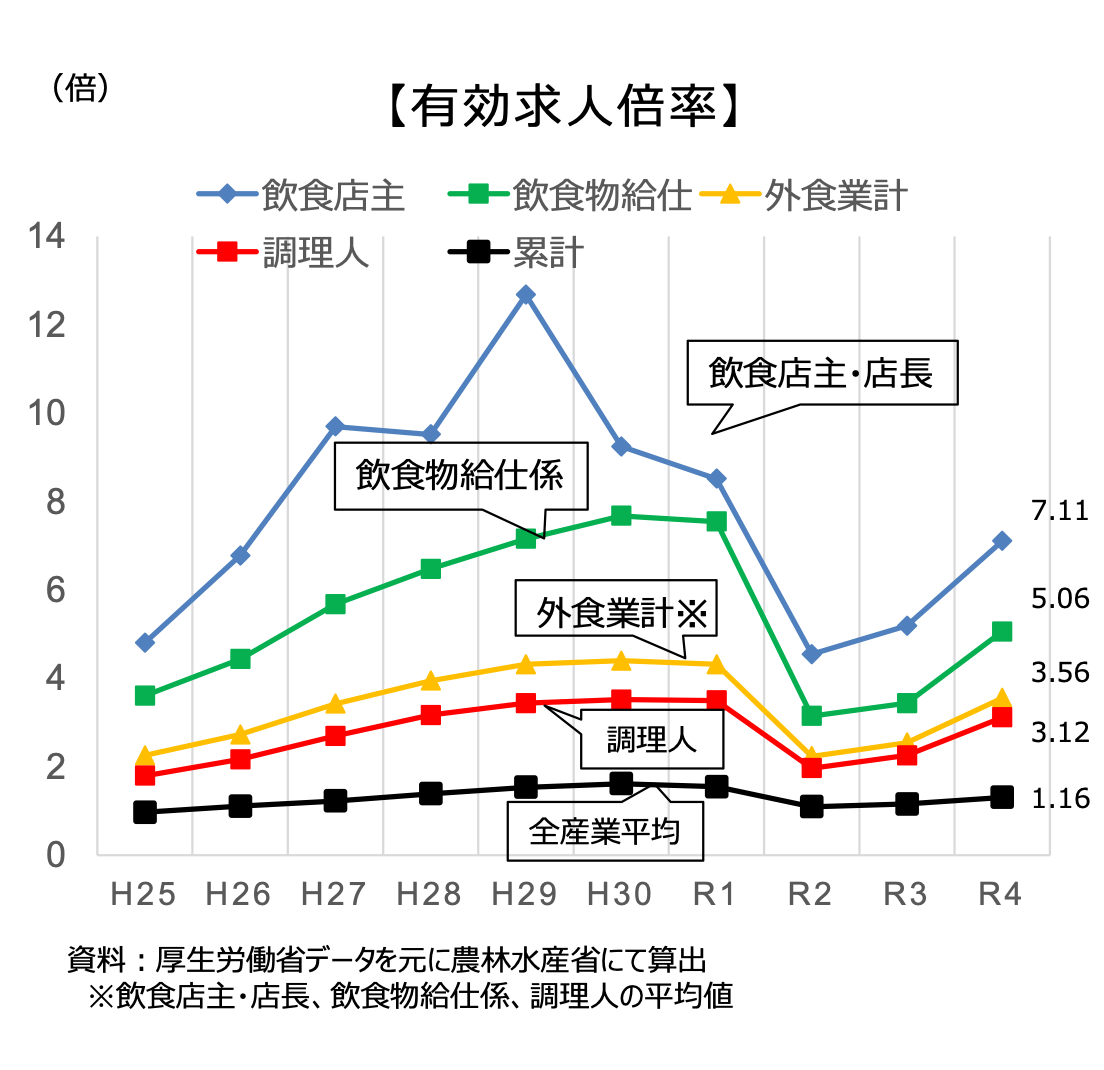

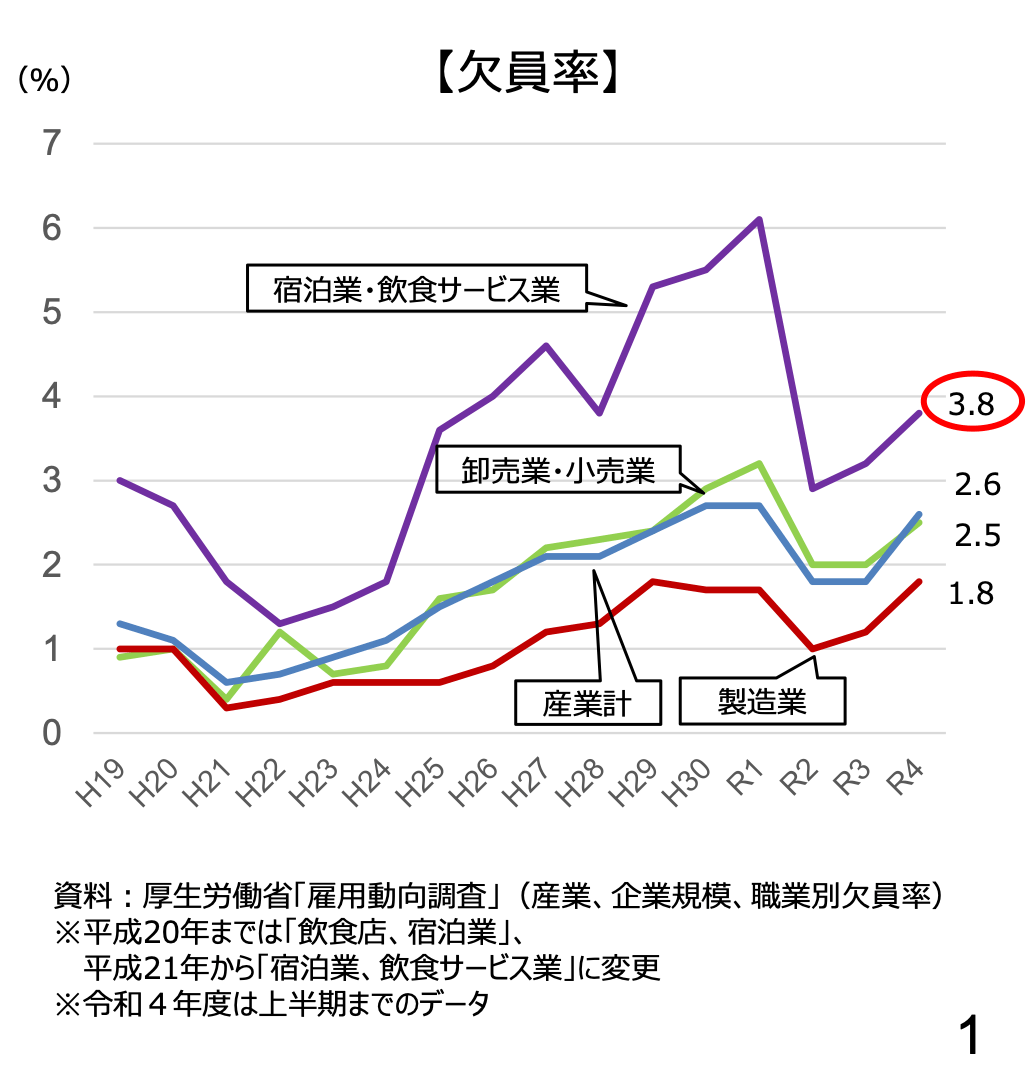

飲食店は、長らく深刻な人手不足に悩まされており、その状況は年々深刻化しています。厚生労働省の「雇用動向調査」によれば、外食業を含む「宿泊業、飲食サービス業」の欠員率は3.8%と高く、全産業平均(2.6%)を大きく上回っています。特に、飲食店主・店長、飲食物給仕係、調理人といった職種では、有効求人倍率が全産業平均を常に上回る状態が続いており、人材不足が顕著となっています。

このような状況下、飲食店の外国人雇用への期待はますます高まっています。増加するインバウンド需要に対応するだけでなく、外食業ならではの「手作り感」や「おもてなし」を提供していくためには、外国人材の力が必要不可欠となっています。

特定技能制度とは

従来、飲食店における外国人雇用は、永住者や留学生のアルバイトが中心でした。しかし、2019年からスタートした「特定技能制度」により、外国人材が日本でより長期的に就労することが可能となりました。

特定技能制度は、技能実習生よりも高いレベルの技能と日本語能力が求められます。この制度を活用することで、企業は即戦力として外国人を雇用できるだけでなく、長期的な人材確保も見込めます。

現状では外国人労働者自身が資格を取得するケースが多いですが、飲食企業が教育や支援を行って既存スタッフに資格を取得させるケースも増えてきているようです。

特定技能制度の概要

在留資格

特定技能制度には、1号と2号の、2つの在留資格があります。

-

【特定技能1号】外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)に従事可能。

-

【特定技能2号】業務に加え、店舗経営(店舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務等)にも携わることができる。

対象となる業務

特定技能外国人は、飲食店、持ち帰り飲食サービス業、配達飲食サービス業、給食事業等の飲食サービス業に従事することができます。具体的には、下記のような業務が含まれます。

-

客の注文に応じ調理した飲食料品を、その場で飲食させる飲食サービス業(食堂、レストラン、喫茶店等)

-

飲食設備を事業所内に有さず、客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業(持ち帰り専門店等)

-

客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業(仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配食サービス事業所等)

-

客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業(ケータリングサービス店、給食事業所等)

外国人の雇用形態

特定技能外国人の雇用は、以下の条件を満たす必要があります。

-

直接雇用であること

-

フルタイム(週5日以上、年間217日以上、週30時間以上)であること

特定技能外国人として働くための要件

特定技能外国人として働くためには、以下の要件を満たす必要があります。

1.技能水準と日本語能力

【1号】

-

「外食業特定技能1号技能測定試験」(国内、国外)に合格

-

日本語能力試験(JLPT N4以上)(国内、国外)または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」(国内、国外)に合格

-

または、医療・福祉施設給食製造の第2号技能実習を修了していること

※N4=初級レベル。簡単な会話や基本的な文書が理解できる。

【2号】

-

飲食店での2年間の実務経験(複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての経験)

-

「外食業特定技能2号技能測定試験」に合格

-

日本語能力試験(JLPT N3以上)に合格

※N3=中程度の日本語能力。日常会話や基本的な文書の理解ができる。

2. 技能測定試験

技能測定試験は、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構 (OTAFF)が実施しています。試験は、衛生管理、飲食物調理、接客全般に関する知識と能力を評価します。2号試験では、さらに店舗運営に関する知識も問われます。試験は日本語で実施され、国内だけでなく海外でも受験可能です。

試験内容は、学科試験と実技試験で構成され、1号と2号でそれぞれ異なる試験範囲と配点が設定されています。

3. 日本語能力試験: 必要とされるレベル

日本語能力試験は、特定技能1号でN4以上、2号でN3以上が必要です。試験は、独立行政法人国際交流基金と日本国際教育支援協会が実施しています。年2回(7月と12月)実施されます。

食品産業特定技能協議会への入会

食品産業特定技能協議会は、外食業における特定技能制度の円滑な運用を支援するために設立されました。協議会では、制度に関する情報提供や法令遵守の啓発、地域ごとの人手不足状況の把握などを行っています。

-

令和6年6月14日より前に、出入国在留管理庁へ特定技能に関する在留諸申請が完了している場合従来通り、初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内に協議会に加入が必要です。

-

初めて特定技能外国人を受入れ予定で、これから出入国在留管理庁へ手続きを行う計画がある場合出入国在留管理庁への在留諸申請の前に、協議会に加入が必要です。

特定技能制度活用例

飲食企業が、特定技能制度をどのように活用し、どのような外国人材が活躍しているのかについて、具体的な事例を紹介します。

事例 : 日本料理店

■概要

-

本社所在地:東京都 ・ 店舗数:21店舗

-

従業員数:約1,150人(うち、外国人は約70名)

-

事業内容:すきやき、鉄板焼き専門店

■取組

-

鉄板焼き店の外国人アルバイト従業員が、特定技能制度により日本で就労することを希望したことを期に、会社として支援。

-

特定技能外国人は社内の雇用基準に則り、「嘱託社員」として雇用。契約は1年毎に更新している。待遇は日本人の「嘱託社員」と同じ給与体系によっている。

-

調理人希望者については、性別や国籍に関係なく、育成している。

-

登録支援機関は利用しておらず、社内管理部門に特定技能外国人の支援体制を構築し、支援業務を実施している。

特定技能外国人紹介

Kさん(男性・24歳・韓国出身・2018年来日)

父親の仕事の都合で高校時代を日本で過ごした後、日本の調理専門学校に進学し、調理師免許を取得。一旦帰国し兵役に就いた後、再来日。

2019年4月から現在の受入事業者でアルバイトに就いていたが、11月から特定技能1号で就労。韓国語の他、日本語(N2取得)、英語にも堪能。

-

現在は鉄板焼きの焼き手の見習いだが、本人の努力次第では、来年には焼き手として客の前に立つこともありうる。

-

昔は、日本料理店で外国人の調理人が働いていることに客の抵抗感もあったが、そのようなこともなくなった。

-

当店はインバウンド客も多いことから、本人が韓国語、英語に堪能という面でも期待。

事例 : 中華料理店

概要

-

本社所在地:大阪府

-

店舗数:7店舗

-

従業員数:約80人(うち、外国人は約30名)

-

事業内容:餃子・ラーメン・中華料理店

取組

-

会社として様々な在留資格の外国人を採用し、いくつかのキャリアプランを策定している。

-

外国人には、人手が比較的集まりやすいが繁忙で仕事に追われる都心立地店ではなく、あえて郊外店でしっかり日本語や習慣をにつけてもらいつつ、店では中心スタッフとして働いてもらうことで本人のやる気向上を図る。

-

更に、地方店に外国人を配置することで、地域の人材不足解消も目指している。

-

登録支援機関は利用しておらず、社内管理部門に特定技能外国人の支援体制を構築し、支援業務を実施している。

-

同じ出身国のマネージャによりアドバイスを受けられるようにすることで、外国人にとって働きやすい体制となるよう心がけている。

特定技能外国人紹介

Dさん(男性・26歳・ベトナム出身・2017年来日)

ベトナムの農業大学卒。獣医師免許を所持。2017年大阪の日本語学校に留学の後、日本語学校(N4取得)を経て、2019年8月から特定技能1号で就労。

-

努力家であり、日本人スタッフに付いてOJTを受け、4か月後には厨房で単独で調理に従事できるまでになっている。

-

接客も笑顔でこなし、お客様からも高い評価を受けている。

-

彼に続く特定技能外国人のよき先駆者として活躍を期待している。

特定技能外国人材制度相談窓口

特定技能外国人材制度を利用する際は、手続きが複雑で支援体制の構築も必要なため、専門機関や専門家のサポートを受けることが推奨されます。

外国人の受入れを希望する外食業事業者に対する無料の相談窓口があります。

外国人材受入総合支援事業(https://www.lapita.jp/sghr/maff/foodindustry/)

また、特定技能外国人の受け入れに関する支援業務を行う、登録支援機関(支援委託料が発生します)は、出入国在留管理庁に登録されており、その情報は公式ウェブサイトで確認できます。その他、地域の商工会議所に相談する方法もあります。

飲食店の外国人雇用:特定技能制度で長期的な人材確保を:まとめ

外国人雇用は、飲食店にとって大きな可能性を秘めています。人手不足の解消だけでなく、多様な文化や価値観に触れることで、より豊かで活力のある組織を築くことができます。

そのためには、日本人スタッフと外国人スタッフとの間で、文化や習慣の違いを乗り越え、互いに理解し合い、協力していくための努力も必要です。日本人スタッフの協力を元に、多言語機能を備えたセルフオーダーシステムを導入することも、外国人スタッフの負担を軽減する施策のひとつとなります。

特定技能制度を活用することで、長期的な人材確保を目指し、持続可能な飲食店の未来を築いていきましょう。

農林水産省

外食業分野における特定技能外国人制度について(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/pdf/gaikokujinzai-27.pdf)

食品産業特定技能協議会について(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/kyougikai.html)

を加工して作成